|

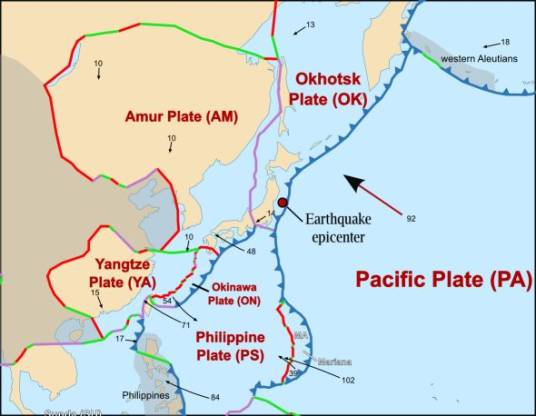

日本位于三個(gè)大板塊:太平洋板塊、菲律賓板塊以及鄂霍茨克板塊交界處。

此次發(fā)生的日本強(qiáng)震震中位于日本海槽的南端,是由鄂霍茨克板塊和太平洋板塊碰撞引起的

|

新浪科技訊 北京時(shí)間3月17日消息,據(jù)美國(guó)國(guó)家地理網(wǎng)站報(bào)道,盡管周五的日本地震是該國(guó)歷史上有記錄以來(lái)最強(qiáng)的一次,引發(fā)了強(qiáng)烈破壞和大規(guī)模海嘯,并導(dǎo)致核電站事故,給日本造成了嚴(yán)重?fù)p失。但是專家表示,這次的強(qiáng)震可能還并非人們預(yù)料將可能發(fā)生的“超強(qiáng)地震”。這并不是說(shuō)9.0級(jí)的地震還不夠大,還是因?yàn)檫@次地震發(fā)生的地點(diǎn)和理論不符。

長(zhǎng)期以來(lái),地震學(xué)家們一直認(rèn)為日本正醞釀著一次強(qiáng)震,這一強(qiáng)震的震中位置則將是1923年日本關(guān)東大地震的翻版,即其發(fā)生地是位于一條非常靠近東京的斷裂帶上。那次大地震幾乎摧毀了東京,造成大約14.2萬(wàn)人遇難。

日本地質(zhì)情況復(fù)雜,這是其獨(dú)特的地理位置造成的。日本位于三個(gè)大板塊:太平洋板塊、菲律賓板塊以及鄂霍茨克板塊交界處。這三個(gè)板塊相互擠壓碰撞,造成日本地震活動(dòng)頻繁發(fā)生。

1923年的關(guān)東大地震震級(jí)估計(jì)為7.9級(jí)至8.4級(jí)之間,其原因是菲律賓板塊向日本大陸發(fā)生碰撞擠壓,地震的震中位于東京附近的一條斷裂帶:相模海槽(相模トラフ,)。

而上周的地震發(fā)生地相比之下更加偏北,位于日本海槽的南端,是由鄂霍茨克板塊和太平洋板塊碰撞引起的。

美國(guó)俄勒岡州立大學(xué)活動(dòng)版塊和海床制圖實(shí)驗(yàn)室主任克里斯·歌德費(fèi)因格(Chris Goldfinger)說(shuō):“大部分專家都沒(méi)有料到在那個(gè)地方會(huì)發(fā)生那么強(qiáng)烈的地震。”這是因?yàn)槿毡竞2鄹浇谶^(guò)去的數(shù)千年內(nèi)一直不斷在發(fā)生著較大的地震,但從來(lái)不會(huì)出現(xiàn)這樣的超級(jí)強(qiáng)震。

對(duì)于這一觀點(diǎn),來(lái)自美國(guó)伊利諾伊州西北大學(xué)伊萬(wàn)斯頓分校(Northwestern University in Evanston)的地球物理學(xué)家賽斯·斯特恩(Seth Stein)表示贊同。他說(shuō):“長(zhǎng)期以來(lái),日本人一直在為一場(chǎng)大地震做準(zhǔn)備,但是他們預(yù)計(jì)地震的發(fā)生地應(yīng)當(dāng)更偏南,基本上位于東京灣附近。”而根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù),此次的地震還造成了整個(gè)日本平移了約2.4米。

地震預(yù)測(cè)是偽科學(xué)?

但專家們同時(shí)也指出,這并不是說(shuō)日本海槽在地震學(xué)上是不活躍的。羅伯特·耶茨(Robert Yeats)教授指出:“日本北部歷史上不斷發(fā)生著地震。”他是俄勒岡州立大學(xué)科瓦利斯分校的地質(zhì)學(xué)專家。

而西北大學(xué)的斯特恩教授指出:“問(wèn)題就在于,我們?nèi)狈ψ銐蜷L(zhǎng)期的歷史資料來(lái)判斷一處地點(diǎn)可能發(fā)生的最強(qiáng)地震的震級(jí)是多少。”

即便對(duì)于日本也是一樣。要知道,盡管不是如現(xiàn)代地震學(xué)資料那樣精確,但是日本保存有1100年來(lái)該國(guó)發(fā)生的地震的記錄。

按照美國(guó)國(guó)家地質(zhì)調(diào)查局地震風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目的高級(jí)研究科學(xué)家大衛(wèi)·安普蓋特(David Applegate)的說(shuō)法:“近期的歷史記錄無(wú)法幫助我們預(yù)測(cè)會(huì)發(fā)生什么。”

因此,專家們認(rèn)為,目前仍然存在著在更加偏南的相模海槽再次發(fā)生一次超強(qiáng)地震的風(fēng)險(xiǎn)。

大地震前已有預(yù)測(cè)

但歷史地震記錄并非科學(xué)家們進(jìn)行地震預(yù)測(cè)的唯一手段。

舉個(gè)例子,根據(jù)俄勒岡州立大學(xué)耶茨的說(shuō)法,東京大學(xué)有一位地震學(xué)家池田康隆(Yasutaka Ikeda)曾使用GPS技術(shù)對(duì)日本海槽沿線的板塊擠壓應(yīng)力進(jìn)行了精確的測(cè)量。

之后,池田教授將測(cè)得的地質(zhì)應(yīng)力積累的數(shù)據(jù)于已經(jīng)發(fā)生的地震中所釋放出的能量進(jìn)行對(duì)比。

他得出的結(jié)論是:就積累的地質(zhì)應(yīng)力釋放而言,本世紀(jì)內(nèi)這里發(fā)生的地震還不夠多。因此他得出結(jié)論,應(yīng)當(dāng)還會(huì)出現(xiàn)一些強(qiáng)震——比如這一次發(fā)生的特大地震。

這次地震發(fā)生時(shí),池田教授正在中國(guó)訪問(wèn)。但即使是他,得到消息之后也是大吃一驚。他在一份發(fā)給國(guó)家地理的電子郵件中說(shuō):“我可是從來(lái)沒(méi)有想到過(guò)在我的有生之年會(huì)發(fā)生這樣的強(qiáng)震。”

日本大地震前曾發(fā)生前震

直到事后,人們才猛然意識(shí)到,這次的地震其實(shí)是有前震的:3月9日,也就是大地震到來(lái)前兩天,同一地區(qū)曾發(fā)生過(guò)一次里氏7.2級(jí)地震。

但一般而言,在這樣規(guī)模的地震之后,應(yīng)當(dāng)是更多更小的余震,而不會(huì)出現(xiàn)再次這樣巨大規(guī)模的強(qiáng)震。

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的安普蓋特教授說(shuō):“許多7級(jí)左右的地震之后都會(huì)出現(xiàn)逐漸減弱的余震。而這一次,直到事后,當(dāng)我們回過(guò)頭去看的時(shí)候才猛然意識(shí)到,那一次的7.2級(jí)地震其實(shí)只是一次前震。”。對(duì)此,他表示,發(fā)生這樣的事件的概率僅有大約1/20,非常罕見(jiàn)。

而在地震后的3月11日,美國(guó)聯(lián)邦緊急事務(wù)管理署召開(kāi)的一場(chǎng)吹風(fēng)會(huì)上,署長(zhǎng)克萊格·福格特(Craig Fugate)表示:“這一切的底線是一點(diǎn),那就是地震到來(lái)時(shí)可能是沒(méi)有警報(bào)的。”

他說(shuō):不論我們修建多么堅(jiān)固的抗震設(shè)施,地震引發(fā)的海嘯和強(qiáng)烈的地面晃動(dòng)還是會(huì)多多少少造成損失。(晨風(fēng))