該文引自《現(xiàn)代物理知識》2011年第一期

近期,社會上出現(xiàn)了一種徹底否定張衡地動儀的極端觀點。認(rèn)為地動儀不過是個“無用的擺設(shè)”戲稱“禮器”,史書中的隴西地震是“編造的故事”,100多年來各國科學(xué)家的所有復(fù)原模型也都“不過是藝術(shù)品擺設(shè)。”引起了公眾認(rèn)知的混亂。

這種否定觀是如此的離譜,無據(jù)無理,為質(zhì)疑而質(zhì)疑。把地動儀與中醫(yī)一起作為“偽科學(xué)”來鞭撻,質(zhì)疑“張衡地動儀是真的嗎?”,視復(fù)原研究為“地動儀的歷史泡沫”,把嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)研究搞成鬧劇。如果地動儀的這個ABC始終在國內(nèi)處于迷茫態(tài),科學(xué)的輝煌被浮躁的嘈雜玷污,還奢談什么世界公認(rèn)?縱觀歷史,首先肯定地動儀價值的本就源自海外:1875年,日本人,首屆日本地震學(xué)會會長服部一三;1883年,現(xiàn)代地震學(xué)之父——英國人約翰·米爾恩第一個向世界介紹了地動儀:“人類第一架地震儀器是中國人張衡發(fā)明的”,特別對隴西地震的成功測震予以翻譯介紹。他深入研究了地動儀,并為這類特殊的儀器起了個英文名詞——Seismoscope(驗震器),在張衡科學(xué)實踐的啟迪下發(fā)明了現(xiàn)代地震儀。就這樣,張衡地動儀在隨后的100多年一直被西方學(xué)界作為“中國驗震器”加以研究和推崇,它的復(fù)原模型和美國探月的巖樣作為人類文明進(jìn)步的標(biāo)志,并列擺放在世界知識產(chǎn)權(quán)組織總部供人們景仰。

地動儀的真實性和科學(xué)地位本是早有定論、毋庸置疑的。為解決目前的迷茫認(rèn)識,看來有必要走回歷史,補(bǔ)上該補(bǔ)的課。

本文從下述6個方面說明其歷史的真實:1史料記載不是孤證,2考古結(jié)果有旁證,3地動儀的發(fā)明旨在檢測地震,4古籍文字是科學(xué)實踐的經(jīng)驗總結(jié),5隴西地震及其觀測是確切的,6失傳存在社會背景。最后,簡談地動儀的科學(xué)價值和發(fā)揮的歷史作用。

地動儀的歷史真實性

1史料記載不是孤證

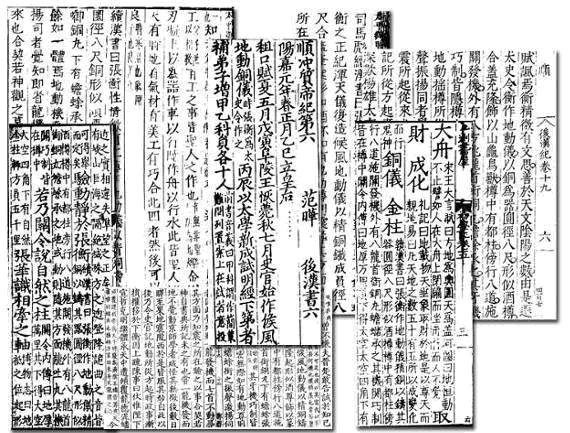

范曄從南北朝宋文帝元嘉九年(公元432年)開始撰《后漢書》,歷時13年完成,其中的《張衡傳》196個字一直是介紹地動儀的經(jīng)典依據(jù)。不過對于重大事件的認(rèn)定,學(xué)界有“孤證不立”的約定俗成。新的研究中,在發(fā)掘和擴(kuò)展歷史典籍上取得了一些進(jìn)展:從東漢末年至范書之前的320余年間,東漢史書共有13部,迄今有幸留下的完整或不完整的史書共9部,其中另外記有地動儀文字的是西晉司馬彪公元306年的《續(xù)漢書》,東晉袁宏376年的《后漢紀(jì)》以及范曄《后漢書·順帝紀(jì)》。與范書相比,《續(xù)漢書》的時間提早了140年,文字量增加到238個字。相比之下,技術(shù)內(nèi)容更加準(zhǔn)確和豐富的是《后漢紀(jì)》,還不是大家常引用的《后漢書·張衡傳》。這些文字分布在國家圖書館的最早的7份善本里(圖1)。后來,又在南北朝(陳)虞荔(-561年)的《鼎錄》中發(fā)現(xiàn)了有關(guān)地動儀的16個字。上述共254個漢字,是祖先留下的珍寶,也是新版地動儀復(fù)原研究的史料依據(jù)。

圖1新發(fā)掘出來的7種有關(guān)地動儀的史料記載

由此,地動儀史料的“孤證之慮”可以排除。如無充分證據(jù),切不可輕易地否定它的真實性和可靠性,這是個原則問題。文字不豐富,是歷史研究的普遍特點。歷史越久遠(yuǎn),文字越稀少。但是稀少不能成為否定論的依據(jù),不能用近代史和現(xiàn)代史的標(biāo)準(zhǔn)來要求古代史。恰恰在這點上,所有的否定論者都沒有利用和研究新資料,都在史料面前發(fā)生動搖而止步不前。

2考古結(jié)果有旁證

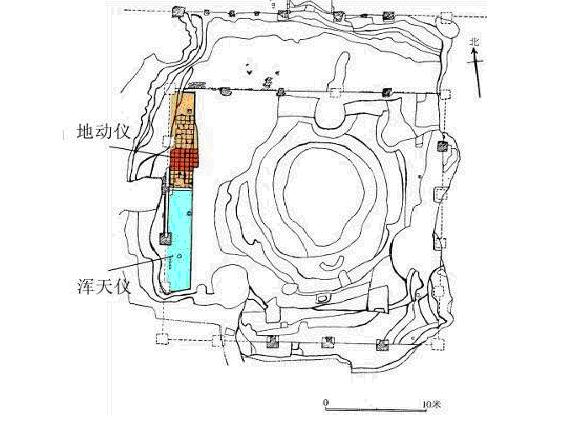

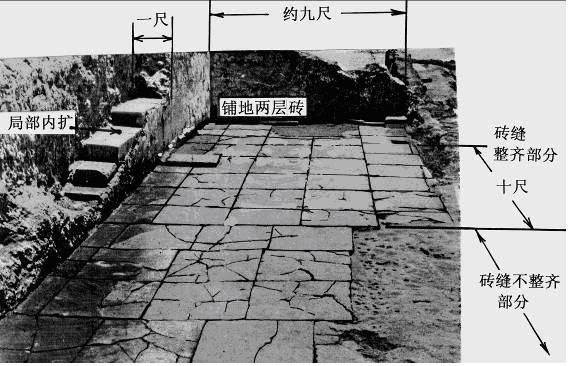

張衡地動儀置于京師洛陽城南2里的靈臺進(jìn)行觀測。中國社會科學(xué)院考古所于1975年對靈臺地基進(jìn)行了考古發(fā)掘,我們又對測震的地質(zhì)條件做了3次現(xiàn)場踏勘。地動儀置放在靈臺西側(cè)的第二層平臺的兩間觀測室的北間,室內(nèi)長10m寬2.2m,高出地面2m,該房間的地面處理很特殊,是靈臺唯一的鋪設(shè)了兩層2x 2漢尺大方磚的地面,屬穩(wěn)定承載地動儀所需(圖2)。高臺狀的地基對地震波有結(jié)構(gòu)性放大作用,加速度可能接近1gal,對測震十分有利;房間寬度不到九漢尺,僅容“圓徑八尺”的地動儀,故蟾蜍只能為器足;根據(jù)對臺基土樣的分析,可推算出地動儀的總重僅為幾噸重。此外,史書還清楚地記載下來,靈臺的編制共42人,實施6項觀測:“十四人候星,二人候日,三人候風(fēng),十二人候氣......”。不知道“候風(fēng)地動儀”的項目是否屬于三位“候風(fēng)”者之責(zé),抑或兼顧的任務(wù)。

史載儀器“形似酒尊,其蓋穹隆,飾以篆文、山龜鳥獸之形...... ,下有蟾蜍承之。”我國自1962年后出土了幾十件漢代酒尊,有的還鐫刻著“酒尊”二字的銘文,故其基本形制在1991年以后已經(jīng)定論。共分三種類型,其中的溫酒樽11件恰恰都具有穹隆狀頂蓋、下有器足承托、表面有山龜鳥獸的紋飾,幾乎活脫脫地展現(xiàn)出了史書對張衡地動儀的描述。從物理學(xué)上看,這種造型上小下大,無需任何改動就已經(jīng)非常適合于懸垂擺工作了,穩(wěn)定性也十分好。這說明,史料記載得到了考古發(fā)掘和出土文物的支持。

《鼎錄》中有一段信息令人關(guān)注:“張衡制地動圖,記之于鼎,沉于西鄂水中。”漢代的西鄂就是張衡的故里(今河南省南陽市臥龍區(qū)石橋鎮(zhèn))。銅鼎是否還在,有待今后證實。

圖2. 1975年靈臺考古發(fā)掘(a)靈臺遺跡的平面圖

圖2. 1975年靈臺考古發(fā)掘(b)所發(fā)現(xiàn)的安放地動儀的房間

3地動儀的發(fā)明旨在檢測地震

漢代,地震被認(rèn)為是蒼天對皇帝失當(dāng)?shù)膽徒浜途尽R虼说卣鸬陌l(fā)生緊緊地把百姓的安危和政權(quán)的穩(wěn)定連在一起。社會需要一種儀器,能對天地合一的災(zāi)異實現(xiàn)神圣的知曉、明示和解脫,為國事占卜兇吉,即所謂“觀祲象、察妖祥”——觀測自然、辨明兇吉。地動儀的發(fā)明究竟是為檢測地震還是作為祭神禮器之用,并不難判明。

地震與非地震運動的關(guān)鍵性差異:非地震運動以微弱的垂直向“顫抖、顛動為主”,地震波卻以強(qiáng)烈的水平向“搖動、晃蕩為主”。迄今,人類只發(fā)現(xiàn)了兩種天然結(jié)構(gòu)可用于驗震——懸掛物和液體表面——“不是地震它不動,只有地震它才晃”,靈敏度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人。研究表明,張衡地動儀正是采取了懸掛“都柱”的辦法,利用物體慣性去測震。我們從史料對地震的描述“地?fù)u京師”、地動儀的“柱關(guān)道機(jī)丸”結(jié)構(gòu)、以及“地動搖尊,尊則振,龍機(jī)發(fā),吐丸”的反應(yīng)次序等等,可以判定地動儀確實是為檢測地震而設(shè)計的儀器,結(jié)構(gòu)簡單合理。一旦發(fā)生地震,會像所有的懸掛物一樣自然地?fù)u晃,只是更加靈敏和穩(wěn)定。從現(xiàn)代科學(xué)來看,它并不神秘和不可知,只是有個逐漸深化的研究過程,不要把前人復(fù)原模型的某些不足混同于歷史原件。

地動儀驗震思想的出現(xiàn)并非空穴來風(fēng),是對客觀現(xiàn)象的質(zhì)樸模仿。東漢時代,人們?nèi)粘I钪写嬖诖罅康膽覓煳铮绲蹂N、編磬、編鐘、吊籃和懸掛的字畫等,舉不勝舉;那時的社會還有好居高樓的遺風(fēng)余韻,三、四層樓房很普遍。于是地震時高層建筑的結(jié)構(gòu)放大響應(yīng)會使所有懸掛物的搖晃、擺動、震蕩更加明顯和持久,從而被人們注意到它們與地震之間的穩(wěn)定對應(yīng)關(guān)系,成為誕生科學(xué)思想的物質(zhì)基礎(chǔ)。“地震沒地震,抬頭看吊燈”,今天的人們難道不是采取同樣的辦法來檢驗地震嗎。

4古籍文字是科學(xué)實踐的經(jīng)驗總結(jié)

地動儀是地震學(xué)的一個專業(yè)儀器,僅對史料作文字解讀(即訓(xùn)詁)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,必須完成地震學(xué)的專業(yè)解讀才能理解深層的技術(shù)內(nèi)涵。新的研究中有個自律原則:嚴(yán)謹(jǐn)?shù)貙Ρ炔煌偶淖郑瑢夹g(shù)部分(包括對隴西地震的反應(yīng))的每一個字和每個字的排列順序都不能動。

專業(yè)解讀的結(jié)果是,其中的5條內(nèi)容具有明確的地震學(xué)意義,并可以推算出3個限制性參數(shù)。這些內(nèi)容涉及地動儀的幾何尺寸、內(nèi)部結(jié)構(gòu)的(柱、關(guān)、道、機(jī)、丸)五部分、對地震波的水平響應(yīng)和機(jī)械牽動次序、與地震的關(guān)系、實際測震的反應(yīng)效果。所推算出的3個限制性參數(shù)分別是:儀器外徑和通高分別為2-3米;地面位移量2-4毫米;隴西地震6.5-7.0級,震中距500—700km,洛陽的烈度為Ⅲ+—Ⅳ,加速度約1gal。這些內(nèi)容已經(jīng)涉及了測震學(xué)上的特殊細(xì)節(jié),多項參數(shù)彼此吻合,能夠與現(xiàn)代地震學(xué)的理論與觀測事實符合。這說明,史料文字客觀地、準(zhǔn)確地記載了儀器的內(nèi)部結(jié)構(gòu),如實地寫清了所發(fā)生的現(xiàn)象。盡管,張衡本人并不會也不可能理解其中的物理機(jī)制和參數(shù)關(guān)系。

這些文字確實曾令國內(nèi)外很多的地震學(xué)家震驚和折服,至少在300年前還在全球找不到一篇能與之媲美的,以至于在19世紀(jì)末現(xiàn)代地震學(xué)起步的時候,還只能先從分析張衡地動儀開始,并驚嘆張衡已經(jīng)取得了檢測遠(yuǎn)震的成功經(jīng)驗。這是中國的第一篇含有大量明確信息的科學(xué)論文。其內(nèi)容大大地超出了一般人的知識水平,沒有想象的空間,不是文學(xué)家和史學(xué)家可以杜撰編寫的東西,是非經(jīng)實踐絕寫不出的、即真知來源于實踐的產(chǎn)物。說實話,如果不作科普宣傳和解釋,今天的500個人中幾乎碰不到一位能用正確的文字把現(xiàn)代地震儀的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、動作次序、對地震的反應(yīng)特點、運動方向與震中的關(guān)系寫出來的高手。而我們面前的200余字的史料卻做到了。

當(dāng)然,它是古文,實踐的次數(shù)畢竟有限。最常見的誤解有二:“哪地震往哪掉球”,“能測震中”。正確的解讀應(yīng)該是:小球掉落在地震的方位上(即,在震中距很大的前提下,可以指向地震,但也有背向的情況),史料文字正是“尋其方面”并沒有說“尋其方向”。此外,震中位置也不是一臺儀器能解決的,需要靠臺網(wǎng)的交切來確定。細(xì)讀史料后有理由相信,張衡本人同樣也是只知道地震而不知道震中的,也是在被“京師學(xué)者咸怪其無征”的“數(shù)日”責(zé)問后才從驛報中得知發(fā)生于隴西的。事情看似不盡完美,其實非常合理。正是因為史料中含有這些連現(xiàn)代單臺地震儀也確定不下來的問題,反倒證明了史料記載是客觀而準(zhǔn)確的,描述了地動儀的真實工作過程,反倒說明了古人在隴西地震中確實取得了與今日完全相同的體驗,所以儀器的真實性才能夠被國際地震學(xué)界接受和承認(rèn)。

5隴西地震及其觀測是確切的

早期誤傳的地動儀檢測到138年隴西地震,已經(jīng)被改正為134年12月13日的隴西地震。后一事件早于1983年便收入到我國地震學(xué)的權(quán)威目錄《中國地震歷史資料匯編》中,蘭州地震研究所的歷史地震專家又于1989年分析過它與地動儀的關(guān)系,新的研究進(jìn)一步從更大的范圍即不同史料的記載差異、對隴西地震的描寫、歷史背景、張衡的生平、張衡的詩文、漢代地名考、地震烈度衰減等等作了深入,支持前人的推斷。為慎重起見,對地震事件還進(jìn)行了嚴(yán)格的“實證后驗”,即根據(jù)地震影響場可以重復(fù)的特點,對以后的類似事件進(jìn)行了驗證對比。

其一,對比了清朝的有過極其詳細(xì)記載的5次隴西地震。結(jié)果表明:這些地震的震級在7.0~7.5,都在洛陽產(chǎn)生了相似的結(jié)果——人員無感或者剛剛有感覺。震級范圍和烈度衰減都在合理區(qū)間。其二,復(fù)核了近年洛陽地震臺對幾次隴西地震的現(xiàn)代紀(jì)錄圖,證實了洛陽的震相確實為地震面波,以近東西方向的晃動為主,圍繞在震中的方位上,符合史料敘述的特點。其三,又根據(jù)洛陽臺對3次現(xiàn)代隴西地震的紀(jì)錄數(shù)據(jù),計算出了理論的“134年隴西地震的復(fù)原地震圖”,其位移和最大加速度的數(shù)量級符合史料現(xiàn)象。其四,在實驗室利用振動臺控制技術(shù)“復(fù)現(xiàn)”了前述靈臺地面運動和其他的地震記錄,進(jìn)而對新的1:1的地動儀復(fù)原模型作實際檢測,均獲良好成功。這就證實了一件事,如果按照史料的結(jié)構(gòu)進(jìn)行測震,隴西地震現(xiàn)象能夠得到重現(xiàn)。

面對這些結(jié)果,不難承認(rèn):古代儀器的歷史真實與科學(xué)性是統(tǒng)一的。

早在30余年前,中國地震學(xué)的奠基人李善邦先生就講過,史料所述的地動儀“驗之以事,合契若神”雖有夸張但不無道理,暗示地動儀的測震不只隴西一次。因為測震儀器對于突發(fā)性地震的瞬間反應(yīng)非常短暫,一般也就幾秒鐘,很難被觀測者現(xiàn)場抓到。但是,史料文字卻對儀器反應(yīng)過程的記述非常準(zhǔn)確到位,故僅有隴西的一次地震實踐那是說不通的。李先生曾估計至少對133年的京師地震也有過反應(yīng),當(dāng)?shù)厝硕加懈校苍S沒有“地不覺動”的隴西地震那么精彩而不為史載罷了。

6儀器的失傳存在社會背景

懷疑地動儀真實性的另一個誤區(qū),以“失傳”來認(rèn)定它是“無用的擺設(shè)”,混淆了儀器自身的科學(xué)性與應(yīng)用中的社會問題。

張衡的科學(xué)實踐超越了時代,但思想認(rèn)識順從了迷信。他試圖借地震之機(jī),改善朝綱。133年的地震后他曾上書:“妖星見于上,震裂著于下,天誡詳矣,可為寒心。今既見矣,修政恐懼,則轉(zhuǎn)禍為福。”從此,開始了中國因地震而查處高官的歷史先河,且愈演愈烈,直到東漢滅亡。顯而易見,地動儀的出現(xiàn)及特有的驗震功能,對高官們造成了嚴(yán)重威脅,蘊(yùn)含兇兆。當(dāng)134年成功測到隴西地震、且又有高官“以地震免”之后,剛升遷為侍中的張衡也就變成了滿朝文武的詛咒對象,視他“終為其患,遂共讒之”。至此,張衡的人生道路逆轉(zhuǎn)。在136年地震的次日順帝再下“罪己詔”后,即被排擠出京師,直到139年降職為尚書回京,數(shù)月后長逝。逝前的136年2月、137年5-12月、138年2-6月和139年4月雖然多次地震,且強(qiáng)度很大,史料卻再無地動儀的只言片語。隨著張衡政治地位的一落千丈,地動儀的冷落和湮滅是必然的,最后失傳于東漢末年戰(zhàn)亂中。

不難看出,地動儀的短暫工作和失傳存在著深刻的社會背景。當(dāng)然,世界看重的畢竟是張衡邁出的地震科學(xué)的第一步——突破性的學(xué)術(shù)思想和發(fā)明,決不是具體地測到了幾個東漢的地震。張衡與伽利略、哥伯尼等世界巨人一樣,在他們輝煌成就之后都于凄風(fēng)苦雨中結(jié)束了人生。

地動儀的科學(xué)價值和歷史作用

如果把張衡的偉大貢獻(xiàn)狹義地理解成作了一個地動儀,那無論如何是低估到底線了。他的偉大在于:在人類面對地震災(zāi)害只能被動挨打之時,他第一個站出來采取科學(xué)儀器的辦法實施觀測和研究,從此人類手中才第一次有了工具,能夠站立在災(zāi)害面前,第一次認(rèn)識到腳下的地動和地震的源發(fā)地是有一定距離、并與晃動方向有某種關(guān)系的。隱喻了“震中、震中距、波動偏振面”的原始概念。第二,也是最重要的,他開創(chuàng)了一個“如何在運動系統(tǒng)當(dāng)中測量自身運動”的科學(xué)途徑——利用慣性,以及實現(xiàn)這種測量所需的觸發(fā)機(jī)構(gòu)——“施關(guān)發(fā)機(jī)”。雖然他同所有的偉大創(chuàng)新者一樣,并不會在一開始就完全理解其中的機(jī)理,但是他實踐了,成功了。他的科學(xué)實踐,實際上是在對波動過程進(jìn)行著動力學(xué)的觀測,因此其科學(xué)水平就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了同時代的所有的以靜態(tài)測量為基準(zhǔn)的儀器(比如表、渾天儀、漏壺等),以至于到了18世紀(jì)、19世紀(jì)上半葉,在全世界還找不到任何一臺測震儀器(包括水銀驗震器)能夠與之相比,人們欲繼續(xù)前進(jìn),必須也只能先向張衡學(xué)習(xí)。

受到歷史和科學(xué)發(fā)展的局限,中國的先人們一直到了19世紀(jì)末仍然沒有意識到張衡發(fā)明的深刻意義,從南宋的周密、清朝的何琇到1833年的阮元,“余終不信有其事”的痼疾就像吸了鴉片一般擺脫不掉。讀一讀史,便會看到有多少個“NO”傳染到今天。就在國人愚鈍的同時,處于工業(yè)化革命的海外學(xué)者卻在努力地研究著張衡:1875年日本人服部一三按照《后漢書》196個漢字首先繪制了復(fù)原圖;同在日本的英國人米爾恩又把這些漢字逐一地翻譯成英文去理解;米爾恩在1880-1883年間對地動儀的潛心研究,使他確信張衡利用了懸垂擺原理,指出:“張衡地動儀的價值決不僅僅在于它是一個古老的發(fā)明,更重要的在于,它竟以極其相近的思路留給了現(xiàn)今時代的科學(xué)儀器以許多有意義的啟迪。”在歷經(jīng)52種模擬試驗后,米爾恩將張衡的慣性測量思想從懸垂擺結(jié)構(gòu)逐漸演繹、轉(zhuǎn)化、發(fā)展成水平擺,終于1894年發(fā)明了現(xiàn)代地震儀,隨后便布設(shè)全球地震臺網(wǎng),實現(xiàn)了現(xiàn)代地震學(xué)的飛躍。他于1897年在臺灣臺北架設(shè)了日本本土外的第一臺儀器,至今還珍貴保存于臺灣國立自然博物館。全球現(xiàn)代地震學(xué)的歷史也就從1900年算起。看看今天所有的天然測震、工業(yè)測振、月球和海底測震,甚至于老人身上攜帶的“計步器”,無一例外的全部是張衡科學(xué)發(fā)明的后續(xù)衍生而已。

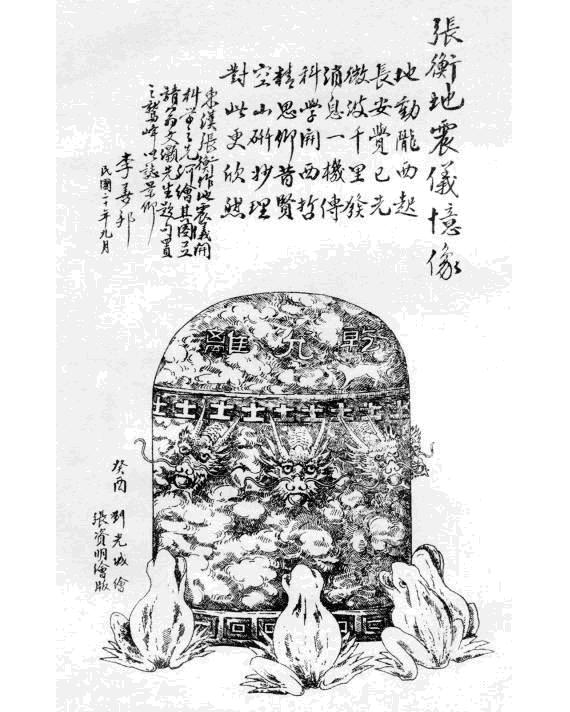

國人的歷史課終于在1917年補(bǔ)上,中山陵的設(shè)計者呂彥直繪制了張衡地動儀外觀圖。1931年9月為紀(jì)念我國自行建設(shè)的第一個地震臺——北京鷲峰地震臺的建立,地質(zhì)調(diào)查所所長翁文灝先生題詩“地動隴西起,長安覺已先。微波千里發(fā),消息一機(jī)傳。”李善邦有“東漢張衡作地震儀,開科學(xué)之先河,繪其圖,呈請翁文灝先生題句,置之鷲峰,以誌景仰”懸掛在地震臺內(nèi)(圖3)。11年后,李善邦研制出了中國第一臺地震儀。1936年,王振鐸按照懸垂擺原理繪制了他的地動儀復(fù)原模型。中國的地震科研工作在急步地追趕國際先進(jìn)水平。

圖3 1931年李善邦請翁文灝先生題詩的地動儀圖畫懸掛在鷲峰地震臺

100多年來,為什么張衡地動儀會被國內(nèi)外如此關(guān)注不斷研究呢?

復(fù)原地動儀并不是要替代現(xiàn)代地震儀和監(jiān)測臺網(wǎng)。說到底,只是為了從科學(xué)上研究一下,按照史料記載做出一個古代地動儀,結(jié)構(gòu)簡樸,原理明晰,試一試,看一看,能不能夠?qū)崿F(xiàn)高精度驗震。讓我們走進(jìn)地震發(fā)展史的長河里,盡可能地靠近源頭,和先哲進(jìn)行超越時空的思維對話!使公眾對張衡的科學(xué)實踐有更加具體而深刻的認(rèn)識,由此會得到無窮的思想啟迪,我們的公眾和孩子們能夠從中學(xué)到許多地震科學(xué)的基礎(chǔ)知識,感到由衷的親切和光榮,激發(fā)自己像張衡那樣為人類的進(jìn)步做出自己的新貢獻(xiàn)。

張衡已經(jīng)遠(yuǎn)去,但他探索自然規(guī)律勇于創(chuàng)新的精神將永不泯滅。百年來的復(fù)原研究就像奔流的河水一般,接替了前一波的浪花后,又愉悅地推涌著下一波。就這樣,人們從歷史走來,向未來走去,留下一片永恒的歡樂。