地球上形態(tài)各異的地形地貌是經(jīng)過長時(shí)間的演化而形成的。那么,哪些地質(zhì)過程在山脈地貌形成過程中起著主要的作用呢?

近日,中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所博士汪進(jìn)在《科學(xué)進(jìn)展》發(fā)表論文發(fā)現(xiàn)大地震在山脈地形地貌演化中發(fā)揮著重要作用。

山脈地貌是山體抬升和侵蝕過程共同作用的結(jié)果,構(gòu)造事件(如地震)能夠造成山體的抬升變高,而地表侵蝕作用則是把山區(qū)的物質(zhì)帶出流域內(nèi),從而降低山體的地形。活動造山帶的侵蝕作用主要包括河流下切以及山坡侵蝕,前者通過河流向下切割使得山坡變陡,而山坡侵蝕中最主要的侵蝕過程為山體滑坡。

山體滑坡在活動造山帶地貌演化中起到什么樣的作用,一直以來受到國內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注,其核心問題在于滑坡侵蝕作用到底在哪里發(fā)生,受什么因素控制。如果滑坡集中在山坡的某一區(qū)域發(fā)生,那它將主宰著該區(qū)域長時(shí)間的地貌演化。

為了評估山體滑坡在地形地貌演化中的作用,汪進(jìn)聯(lián)合英國杜倫大學(xué)教授Robert Hilton、Erin McClymont、Alexander Densmore,新西蘭奧塔哥大學(xué)教授Sean Fitzsimons等國際科學(xué)家,在新西蘭阿爾卑斯斷裂帶Paringa湖采集了6米湖底沉積物巖芯,該巖芯記錄了過去1000年以來此區(qū)域發(fā)生的四次Mw>7.6的地震事件。

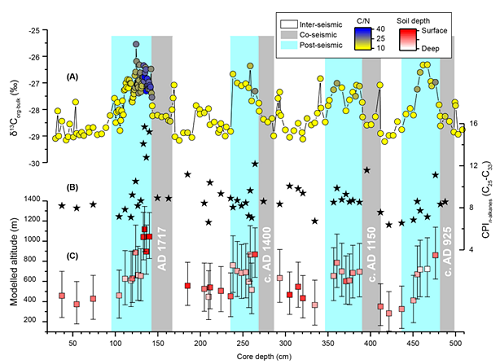

研究團(tuán)隊(duì)對該沉積物巖芯進(jìn)行了一系列的有機(jī)地球化學(xué)分析,包括碳、氮含量及其同位素組成以及生物標(biāo)記物(生物標(biāo)記物指的是在沉積物里有機(jī)質(zhì)中的某些特定組分,例如葉蠟,它是植物在生長過程中形成的一種脂類物質(zhì),記錄了其形成時(shí)的環(huán)境信息)。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)在每次地震發(fā)生后,這些有機(jī)指標(biāo)均發(fā)生了明顯的變化。

為了弄清這些變化的原因,研究團(tuán)隊(duì)在附近的高山上采集了海拔200米到1200米不同深度土壤樣品,分析了與沉積物對應(yīng)的有機(jī)指標(biāo)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),這些土壤的地球化學(xué)指標(biāo)與土壤的海拔和深度有著很好的線性關(guān)系。

基于這個(gè)關(guān)系,研究團(tuán)隊(duì)計(jì)算了過去1000年以來,Paringa湖泊沉積物有機(jī)質(zhì)的海拔和深度。計(jì)算表明,每次地震后的有機(jī)質(zhì)主要來源于約700米的高海拔地區(qū),而地震前沉積物中的有機(jī)質(zhì)主要來源于約450米的低海拔地區(qū)。

研究認(rèn)為由于地震發(fā)生時(shí),山脊地區(qū)有震動放大的效應(yīng),因此地震后的侵蝕主要來自于靠近山脊的、高海拔地區(qū)的地震滑坡體;而無地震時(shí)的侵蝕主要來源于低海拔地區(qū)由于強(qiáng)降雨增加孔隙流體壓力而形成的滑坡。

結(jié)果顯示,每次地震發(fā)生后,流域的侵蝕物質(zhì)主要來源于高海拔地區(qū)(圖中灰色區(qū)域表示地震時(shí)沉積物質(zhì),藍(lán)色區(qū)域表示地震后沉積,方框表示計(jì)算的沉積物來源的海拔)。 圖片來源:中國科學(xué)院地球環(huán)境研究所

該研究對理解山脈的地形演化有著重要的啟示,地震滑坡能夠改變包括流域分水嶺位置在內(nèi)的高海拔區(qū)域,因此可能是分水嶺遷移的重要驅(qū)動力,而分水嶺的遷移可以通過改變流域的界限和河流網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來影響長時(shí)間尺度上的山脈地貌演化。這個(gè)研究表明極端事件,如地震和強(qiáng)降雨,可能在山脈的地貌演化中起著主導(dǎo)的作用。