中國科學院廣州地球化學研究所與長江大學聯(lián)合培養(yǎng)博士生馬思源在長江大學教授夏小平和中國科學院廣州地球化學研究所研究員何斌的指導下,運用十萬大山拉分盆地證據(jù)揭示了印支與華南不規(guī)則板塊的穿時碰撞。相關成果近日發(fā)表于《美國地質(zhì)學會刊》。

一些學者認為,十萬大山盆地及其花崗巖的形成與古特提斯洋的俯沖有關,但尚無合理的機制來解釋其成因。因此,有必要重新評估華南二疊紀晚期至早三疊世的地質(zhì)記錄,以更好地約束印支造山運動。

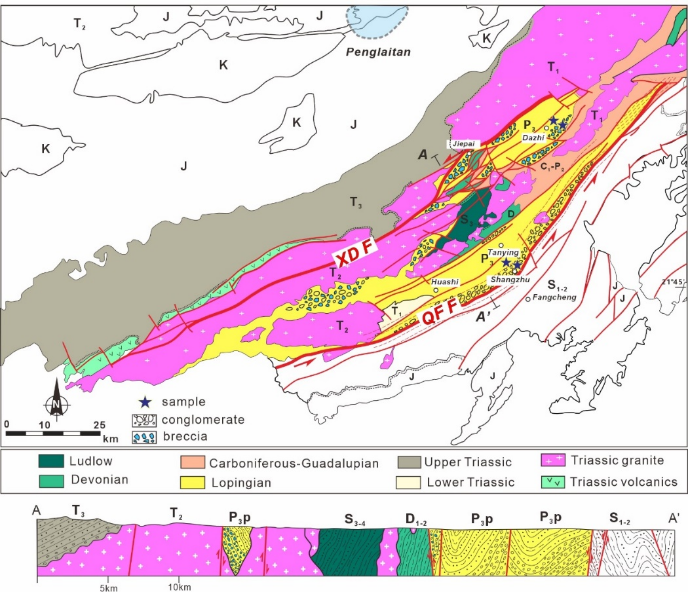

十萬大山盆地的地質(zhì)圖。研究團隊供圖

該研究在國家自然科學基金重點項目的資助下,針對上述問題在十萬大山盆地地區(qū)展開了詳細的沉積學與碎屑鋯石物源示蹤研究工作。研究表明,十萬大山盆地長約200公里,寬約60公里,剖面上呈V字形槽狀,十萬大山盆地內(nèi)的樂平統(tǒng)沉積物自西北和東南邊緣向盆地中心迅速增厚。盆地邊界到晚二疊世受強烈左旋走滑斷層控制,盆地內(nèi)的沉積構造顯示出與伸展環(huán)境一致的特征,包括滑塌沉積、軟沉積物變形,以及沉積速率大和沉積相變化劇烈等。

物源分析揭示了盆地兩側碎屑分別來自兩個不同物源區(qū)。盆地西北部的礫巖成分以硅質(zhì)碎屑、灰質(zhì)碎屑為主,而盆地東南部的礫巖成分則以砂質(zhì)碎屑為主,兩側沉積物碎屑鋯石年代學分析表明,盆地西北部碎屑鋯石中含有大量293-250Ma的碎屑鋯石,而盆地東南部卻未發(fā)現(xiàn)類似的碎屑鋯石年齡峰值。這些特征表明十萬大山盆地在晚二疊世時期的性質(zhì)是走滑拉分盆地,而不是前人認為的前陸盆地。

根據(jù)十萬大山走滑拉分盆地的性質(zhì),結合前人對印支板塊與華南板塊的年代學研究,該研究認為,華南的南緣為不規(guī)則的大陸邊緣,表現(xiàn)為東南部突出(海南-云開海角即現(xiàn)今的海南-云開隆起)和西南部凹陷(南盤江盆地)。在樂平世時期,印支板塊最初在海南-云開海角與華南板塊發(fā)生碰撞。這次碰撞導致海南-云開地區(qū)形成了一個東北-西南走向的匯聚構造環(huán)境。與此同時,哀牢山-南盤江地區(qū)的古特提斯海洋仍在俯沖,這使得哀牢山-南盤江地區(qū)處于一個東北-西南走向的弧后伸展構造背景下。

云開地區(qū)的壓縮構造動力學與哀牢山地區(qū)的伸展動力學相結合,導致了位于海角與海灣之間的十萬大山地區(qū)發(fā)生強烈的左旋走滑斷層運動,形成了十萬大山拉分盆地及負花狀構造。目前十萬大山盆地現(xiàn)在已被抬升至地表,暴露出了彭舊組和更古老的志留紀地層。考慮到華南東南緣豐富的晚三疊世右旋走滑斷層以及哀牢山地區(qū)的晚三疊世造山帶,研究人員合理推測,在晚三疊世期間,華南板塊的西南緣與印支板塊發(fā)生了碰撞。這次碰撞導致了哀牢山-南盤江地區(qū)的東北-西南壓縮構造,而云開-海南地區(qū)經(jīng)歷了東北-西南伸展構造。同時,位于云開與哀牢山-南盤江交界處的十萬大山地區(qū)發(fā)生了右旋走滑斷層運動,類似現(xiàn)今四海裂谷系的形成十萬大山拉分盆地。

相關論文信息:https://doi.org/10.1130/B37749.1